10月8日是第26个全国高血压日。今年的宣传主题是“健康生活,理想血压”。围绕今年的宣传主题,市人医工作人员和杏林志愿者们分别在门诊一楼大厅、病区和城市大厦爱心驿站组织开展了一系列健康教育和科普宣传活动。

院内宣传

在门诊一楼大厅工作人员利用医院大电子屏循环滚动播放宣传主题、发放宣传资料,设置高血压防治健康教育宣传橱窗专栏;在病区内开展高血压健康知识小讲座等多种形式宣传普及高血压病防治知识。

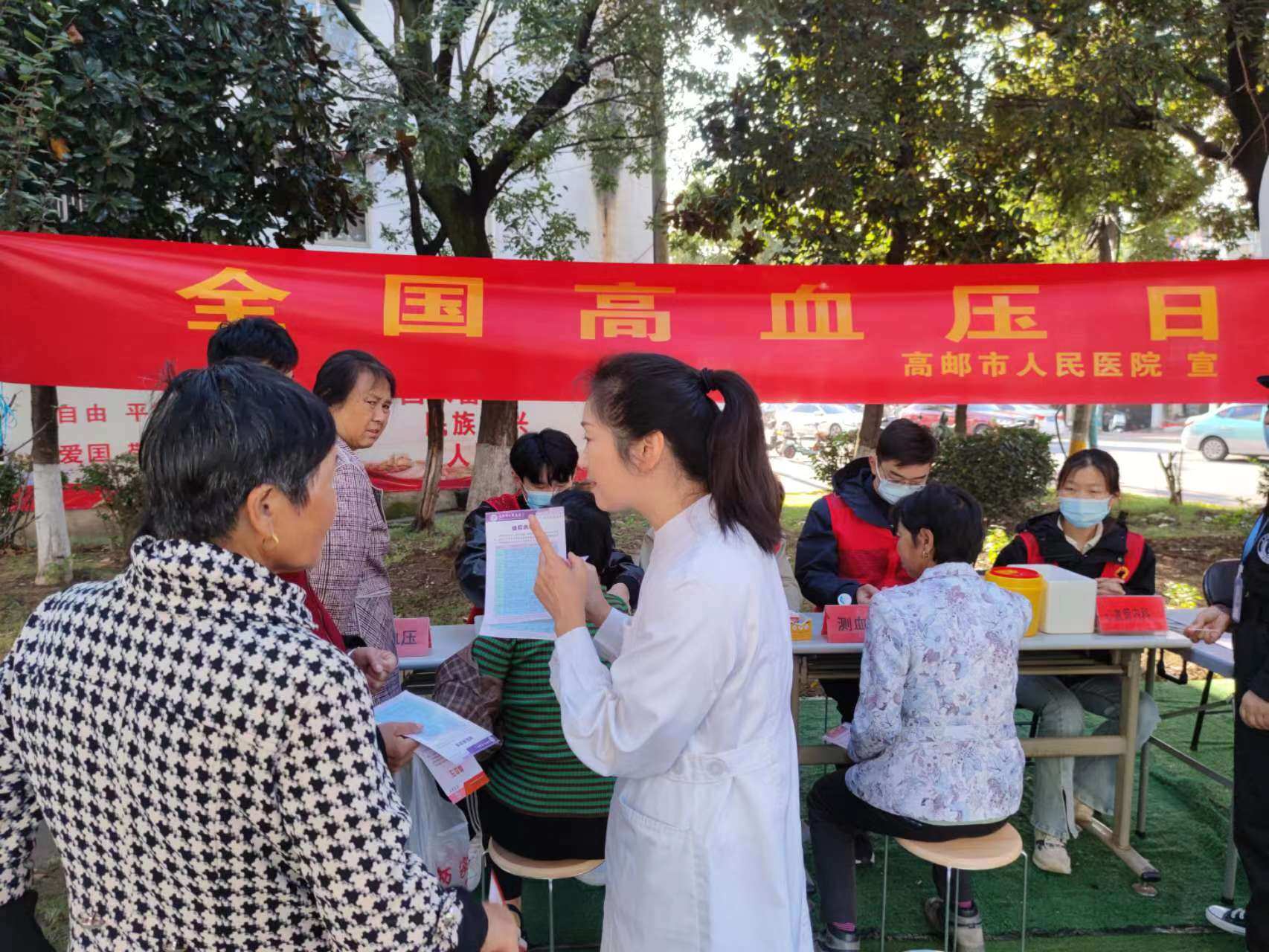

院外活动

在城市大厦爱心驿站,市人医杏林志愿者们进行了以“预防高血压,从每一天做起”为主题的健康科普宣传活动。

志愿者为现场居民进行了高血压病相关健康知识的科普,帮助大家正确认识高血压,耐心地解答现场居民的各种咨询,指导居民平时饮食要注意减盐、减油、减糖,戒烟限酒,不吃垃圾食品,饮食均衡多样化,适量运动,维持健康体重,少熬夜,保持情绪稳定等,养成健康的生活方式。如已患高血压者要在医生指导下结合个人情况选择最合适的降压药物。另外,还针对各人情况提供了个性化的健康指导,现场共发放各种健康教育处方100余份。

活动现场,志愿者还为现场居民免费测量血糖和血压,让居民当场了解自己的血糖、血压情况。高血压是最常见的心血管病,是危害人类健康的最主要的慢性疾病。现在,我国高血压患者出现广泛化,低龄化。通过此次活动,旨在广泛宣传高血压防治知识,提高广大居民对血压监测的重视程度,加强日常血压的自我管理,持续推进心脑血管疾病防治工作,为健康中国建设做出实际行动!

高血压看似是一个简单的临床问题,但在实际日常血压管理方面仍存在很多的问题和认识误区,造成血压控制不佳、血压大幅波动、因血压控制不佳造成的焦虑抑郁等现象,甚至直接出现脑梗死、脑出血、冠心病、肾功能衰竭需要透析等严重不良后果。现就日常的高血压相关常见问题做一科普。

1、什么是高血压

高血压是指以体循环动脉血压(收缩压和/或舒张压)增高为主要特征,可伴有心、脑、肾等器官的功能或器质性损害的临床综合征。在没有使用降压药物的情况下,非同日3次测量上肢的血压,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg为高血压。

2、高血压的症状有哪些

高血压的症状是因人而异的,早期可能无症状或症状不明显,很多患者都是体检或患了心脏病、脑卒中、肾衰竭需要透析时才发现自己血压高。高血压常见的是头晕、头痛、颈项板紧、疲劳、心悸等。随着病程延长血压持续升高,逐渐出现一些症状,此时的临床症状有头痛、头晕、注意力不集中、记忆力减退、肢体麻木、夜尿增多、心悸、胸闷、乏力等。当血压突然升高到一定程度时甚至会出现剧烈头痛、呕吐、心悸、眩晕等症状,严重时会发生神志不清、抽搐,多会在短期内发生严重的心、脑、肾等器官的损害和病变,如中风、心梗、肾衰等。

3、关于血压控制的几个误区

血压高了就吃药,血压不高就不吃药

我们的血压是随着生活状态、情绪等的变化而不断变化的,对于高血压患者,血压不高是由于降压药物的作用使血压保持在正常范围,当停药后,体内没有药物浓度,会导致血压升高,血压忽高忽低波动大,对血管和脏器的损害会更大,所以要坚持规律服药。

血压高,但没有任何不舒服的症状,不用管

1. 长期血压升高,动脉管壁压力长期升高,可导致动脉弹性减低,动脉硬化,对各种变化调节能力差,这也是造成脉压差增大的原因。

2. 长期血压升高,可导致血管壁上的内皮细胞功能障碍,脂质可以通过破损或功能异常的内皮细胞进入血管壁,沉积在血管壁上,形成斑块。随着时间的推移,斑块的体积会越来越大,最终导致血管管腔狭窄,其供血的脏器就会缺血缺氧,引起功能异常。斑块分稳定斑块和不稳定斑块,稳定斑块的纤维帽较厚,不容易破裂;不稳定斑块的纤维帽薄,当遇到紧急情况或精神创伤时,薄的纤维帽会突然破裂,我们人体的应激反应就是血小板迅速聚集到破损的部位,形成血栓。

血栓形成的后果是非常严重的,如果血栓形成发生在心脏血管,会引起急性心肌梗死;发生在脑部血管,会发生急性脑梗死;如果发生在下肢动脉,会造成下肢动脉急性堵塞,引起下肢疼痛、肿胀、颜色发青,如果缺血时间长可能造成下肢缺血坏死,颜色发黑,可能需要截肢。

3. 高血压对于身体的损害是长期的过程,不是即刻可见的损害和危害。长期血压升高,尤其是血压水平很高的情况下,超过了血管可以耐受的最大压力,会发生血管的破裂出血,如脑出血。因此需要及早发现、及早控制。

测量血压在正常范围,再吃降压药会不会把血压降低太低?

答案是不会。

1. 血压测量在正常范围是降压药物作用的结果,如果不吃药,等降压药物代谢完后血压可能会升高,造成血压波动较大。

2. 我们机体有自动调节能力,如果没有其他特殊情况如急性心肌梗死、心力衰竭、心肌炎等,正常服药剂量是不会引起血压过低的。

3. 如果近期新出现心脏不适症状,血压测量值偏低,建议尽快到医院就诊。

3、如何预防、管理高血压

一、预防高血压,从每一天做起

1.限制钠盐摄入:钠盐摄入过多,高血压的风险增加,长期限盐可延缓血压随年龄增长而上升的速度。我国居民平均食盐摄入量超过9g/日,世界卫生组织推荐每人食盐摄入量不超过5g/日,建议用低钠盐替代普通食盐。

2.减轻体重:超重和肥胖可导致血压升高,增加患高血压的风险,腹型肥胖可能与高血压有更强的相关性。建议超重和肥胖者减轻体重,腰围男性控制在﹤90cm,女性﹤80cm。

3.适量运动:运动可降低交感神经活性、缓解紧张情绪、减轻体重,降低高血压发生风险。建议根据自身条件每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳或骑自行车),同时进行适当肌肉力量练习和柔韧性练习。

4.戒烟:吸烟可增加心脑血管病风险,建议戒烟(包括传统烟和电子烟)。

5.戒酒:大量饮酒使血压升高,不饮酒对健康最有益。推荐高血压患者不饮酒。目前在饮酒的高血压患者,建议戒酒。

6.保持心理平衡:长期精神紧张或焦虑、抑郁状态可增加高血压的患病风险。应保持积极乐观的心态,避免负面情绪。必要时积极接受心理干预。

二、血压超过130/80mmHg要开始积极关注

1.未使用降压药物的情况下,非同日3次血压超过140/90mmHg,可诊断为高血压,并开始生活方式干预和药物治疗。

2.血压超过130/80mmHg以上即应引起关注,随着血压的升高可能带来对于心脑肾等器官的危害,应及早开始生活方式干预,对于已经出现靶器官损害和心脑血管并发症的患者应尽早启动降压药物治疗。

三、控制高血压,保护心脑肾

1.高血压最主要的危害是导致心脑肾等重要器官的损害,甚至危及生命,因此应积极治疗,控制血压。治疗策略包括健康生活方式和药物治疗。

2.所有患者应坚持健康生活方式。健康生活方式干预可有效降低血压或直接降低心脑血管病发生风险。

3.单纯生活方式干预血压仍无法达标的高血压患者,应积极接受降压药物治疗。

四、平稳降压,长期达标

1.高血压患者应坚持长期服药,鼓励选择每天服用1次的长效降压药物,以确保平稳降压,需要联合降压药物治疗的患者,建议优先选用单片复方制剂。

2.血压达标标准:一般高血压患者,血压降至140/90mmHg以下,合并糖尿病、冠心病、心力衰竭或慢性肾脏疾病伴有蛋白尿的患者,血压应控制在130/80mmHg以下;年龄在65-79岁的患者血压降至140/90mmHg以下,如能耐受,可进一步降至130/80mmHg以下;80岁及以上老年患者可控制至140/90mmHg以下。